全球經濟發展面臨新挑戰

發稿時間:2015-05-27全球經濟仍然呈現出不均衡復蘇的基本態勢,主要由量化寬松貨幣政策所導致的金融穩定性風險因素增強。部分發達經濟體龐大的公共和私人債務繼續損害經濟增長和債務可持續性;新興經濟體增長速度減緩,金融和匯率波動導致其中部分經濟體的公共融資成本上升。此外,石油和大宗商品收入的減少給出口國帶來挑戰。

全球潛在產出增速放緩

根據國際貨幣基金組織四月中旬發布的《全球經濟展望》報告,受金融危機和歐元區危機的后續影響,目前全球主要經濟體潛在產出增速已經出現放緩的基本趨勢,其主要影響因素包括人口老齡化、資本積累下降和生產率增長減緩。此外,由非傳統來源的石油供給穩步增加導致全球油價急劇下跌以及由分化的貨幣政策導致的全球匯率風險波動將成為影響全球經濟增速放緩的重要因素。

亞太經濟前景依然有利

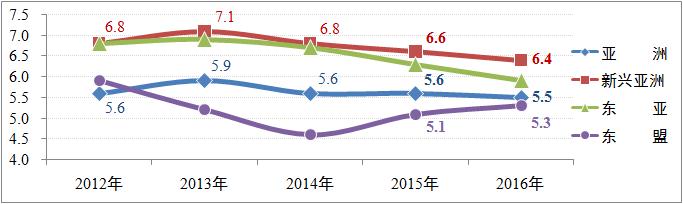

國際貨幣基金組織在五月上旬發布的《亞洲和太平洋地區經濟展望》報告中指出,亞太地區中期將引領全球經濟發展。2015年,亞太地區整體經濟增長率預計維持在5.6%的水平,2016年將小幅降至5.5%。

即便如此,亞太地區經濟體發展結構存在巨大差異。其中,中國的經濟正放緩至更可持續的增長水平,日本經濟增長有望在停滯一年后出現改善,澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞和新西蘭受到貿易條件動蕩產生負面影響。此外,受各經濟體貨幣政策不同步因素的影響,該地區的有效匯率出現分化,進而影響了國際資本流動及國際貿易條件,風險衡量偏向下行。

穩健的財政政策

在這種充滿挑戰的環境下,財政政策與寬松貨幣政策和結構性改革一道,在建立市場信心并在適當情況下維持總需求方面繼續發揮重要作用。由于政策回旋余地較小,預計中短期內全球經濟體將更加傾向于實施穩健的財政政策,具體表現為如下三個方面。

一是利用財政政策靈活性支持經濟增長,同時降低風險并確保中期債務可持續性。靈活性的程度和類型取決于各個國家的財政狀況、宏觀經濟條件和相關財政風險。具備財政空間的國家可利用這種靈活性來支持經濟增長,尤其是低增長和低通脹風險已變為現實的國家;財政約束較大的國家致力于實現更有利于經濟增長的財政再平衡,并實施結構性改革以提高潛在增長,同時對于財政風險不斷累積、可能導致市場壓力的國家來說,首要任務是重建財政緩沖。

二是抓住油價下跌的機遇。能源稅改革有助于降低能源消費帶來的負面外部性,為稅收負擔的再平衡調整提供喘息空間。在發展中經濟體,深化能源補貼改革可以為教育、醫療和基礎設施等生產性支出以及惠及貧困的項目提供更多的空間。

三是強化財政政策管理的制度框架。財政框架對財政政策起到定位作用,并能引導財政政策實現其中期目標。財政框架將有助于加強自動穩定器在整個商業周期中發揮的作用,從而降低產出波動性,提高中期增長速度。對于公共債務水平較高、與人口老齡化有關的支出負擔即將加重的國家來說,穩健的財政框架尤為必要。